- 产业资讯

- /

- 详情页

为庆贺改革开放40周年,在未来科学城创建陈清泉院士科创中心的陈清泉院士特别作了题为“共建国际科技创新枢纽,助力中国粤港澳大湾区高质量发展战略——迎接汽车和能源产业革命 ”的报告。

报告中提到在智慧能源系统基础理论指导下,已在北京未来科学城建成示范项目。并将进一步用在智能光伏建筑,做到智能能源、智能交通、智能工业、智能建筑的融合。

报告内容全文如下(2840字):

共建国际科技创新枢纽,助力中国粤港澳大湾区高质量发展战略

——迎接汽车和能源产业革命

陈清泉院士

今年是中国改革开放40周年,这是一场伟大的变革,意义重大,正如习主席强调的一样,40年春风化雨、春华秋实,改革开放极大改变了中国的面貌、中华民族的面貌、中国人民的面貌、中国共产党的面貌。中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃!

而香港,作为国家地区重要的一员,也深受改革春风的推动,飞跃四十载,同发展,共繁荣。数十年来,香港企业家一直是国家发展的积极贡献者,同时国家的改革开放也为香港工业及金融经济发展带来强劲动力,成就了今日繁华荣盛的香港。随着国家进入深化改革,扩大开放的发展新阶段,香港应该有新的作为,好好把握一带一路和粤港澳大湾区建设这个两大国策所带来的机遇,积极融入国家的发展大局,香港应积极响应时代的号召,为打造国际科技创新中心而努力奋斗。

建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家战略。在今年8月份,国务院副总理、粤港澳大湾区建设领导小组组长韩正主持召开粤港澳大湾区建设领导小组全体会议,深入学习贯彻习近平总书记关于粤港澳大湾区建设的重要讲话精神,他强调建设粤港澳大湾区是新时代推动形成全面开放新格局的新举措,也是推动“一国两制”事业发展的新实践。他希望香港抓住历史性机遇,充分发挥在金融、航运、贸易以及专业服务等方面的优势,积极参与粤港澳大湾区建设。

香港打造国际科技创新中心的核心问题是把握什么该做,什么不该做,集中精力和资源把该做的事情做好、做实、做出特色、做出效益。我们的特首林郑月娥作为粤港澳大湾区建设领导小组成员也指出,中央将支持大湾区建设国际科技创新中心,加强粤港澳在创新和科技方面的合作。香港欢迎大陆的高科技研究机构在香港成立研究机构。同时她也指出,香港是大湾区院士密度最高的地区,利用香港丰富的院士资源,加强大湾区各城市的院士交流合作,加强香港与内地的创科合作,使香港成为创新科技中心,进一步推动香港的长期稳定繁荣发展!

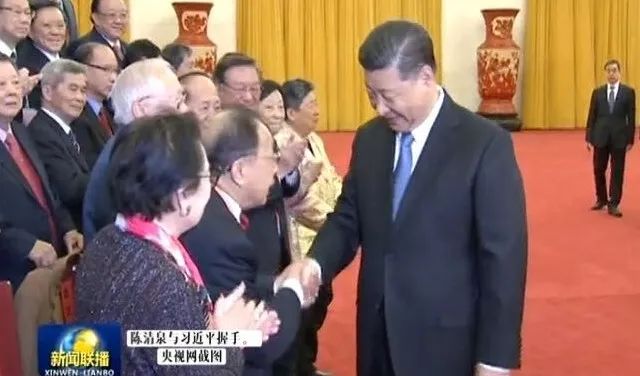

前不久,我联合其他23位在港两院院士向习主席写信,表达了香港科技工作者报效祖国的迫切愿望和发展创新科技的巨大热情。习主席很快作了指示,强调促进香港同内地加强科技合作,支持香港成为国际创新科技中心,支持香港科技界为建设科技强国,令香港科技界十分鼓舞!此次也得到各大媒体的广泛报道和支持。这次批示给广大科技工作打了一针强心剂,对促进内地与香港创科合作起到非常积极的作用。今年11月中,我随由香港行政长官林郑月娥率领的香港特别行政区访问团,前往深圳和北京出席庆祝国家改革开放40周年的活动。我和访问团成员在人民大会堂受到习近平主席的接见,在和习近平主席亲切握手的时候,我表达对主席对香港科技发展的重视的诚挚感谢。

香港的真正优势就体现在国际化三个字上面。毋庸置疑,香港是全国范围内国际化程度最高的城市。这里有国际化的大学、国际化的人才、国际化的金融环境、国际化的商业环境、与发达国家接轨的法律体系,更重要的是,这里有国际化的行政司法制度。搞科创最终一定要实现产业化,为促进经济社会发展做贡献。科学技术是核心,资本、商业模式是重要因素,而行政、司法是重要保障。香港这个软环境是成体系的、全方位的,是别的地方无可替代的,一定要把这些优势充分发挥出来。因此我认为香港可以着重从以下几点出发:

第一,要让香港成为国际科技创新枢纽,就需要提高香港科技的原创能力和转化能力。要提高原创能力和转化能力,孵化器跟加速器很重要。因为从学校的实验室到科研成果,从科研成果到技术,从技术到产品,从产品到商品这些过程中都有壁垒。壁垒来自不同科学家的认识不同,不同政府官员的认识不同,不同企业家的认识不同,甚至是来自不同的利益集团。要想打破壁垒,我觉得要做到四点:科技、人才、政策和市场以及金融体系,一定要有跨界融合的机制,跨界融合的含义包括不同学科的交叉跨界,不同产业不同商业模式的协同跨界,不同体制的立体跨界。

第二,要把香港变成全世界智慧城市的模范,要成为全世界面对全球重大挑战的模范。气候变化、可持续的能源、清洁的水和空气、安全的食品、安全的网络、人口老龄化,这些都是全球共同面临的问题。香港能否在解决这些问题当中起一个先锋的作用?例如,香港可以着重从汽车革命和能源革命两点出发:汽车的出现改变了世界,导致人们出行的自由,但是现在的汽车给世界城市带来了疾病,交通堵塞,交通事故和死亡,空气污染,不可持续能源等。因此汽车必须被改变。汽车革命已经到来,这场革命的核心内容是电气化,自动驾驶,汽车互联和共享汽车。这场革命是汽车行业和IT行业的结合。汽车工业已有百余年的历史,它的身体已经变得强壮,但它的大脑已经衰退。IT产业拥有强大的大脑,他们现在进入汽车行业,但他们的身体仍然不够强大,因此这两个行业应该跨界整合,开发下一代汽车。电动汽车不仅是交通工具,它也是能源和信息的载体,因此我们应该有效地将交通网、能源网、信息网、人文网进行融合。以人为本,车、路、城智能化,达到安全、舒适、低碳、环保、节能的自由出行。汽车革命到来了,这个革命的内涵就是电动化、自动驾驶、互联共享汽车。

同时我们也应该重视并着重发展能源与信息系统的有效结合,形成新一代智慧能源系统,将原来无用能源转变为有用能源的智能生态系统。因此我提出基于能源信息相关性的智慧能源系统基础理论,从能源流、信息流、物质流、价值流之间相互之间的作用出发,解决能源系统四大矛盾,即化石能源和新能源的矛盾, 一次能源和二次能源的矛盾,集中能源和分布能源的矛盾,电力能源和化工能源的矛盾, 开发能源计算机操作系统, 能源银行等。该理论将为进一步优化能源系统,最终实现能源生产和消费全过程中的碳平衡提供科学指导。在此理论指导下,已在北京未来科学城建成示范项目。并将进一步用在智能光伏建筑,做到智能能源、智能交通、智能工业、智能建筑的融合。

第三,要成为智慧城市一定要做到“三位一体”,而且是有一个好的顶层设计的“三位一体”。什么是“三位一体”?就是建筑设计、城市规划跟城市生态结合起来。同时要拥有自己的核心产业,并且一定要是高科技,中高端的产业。有中高端的产业,要有人才,还有良好的生态环境,交通方便,让人生活得舒适安心,这样就能成为国际化模范城市。

第四,在粤港澳大湾区的伟大建设中,面对内地的庞大的市场,对科技人才的强烈需求,再结合香港的国际化,高水平人才,国际金融中心的优势,与内地城市形成有效的互补合作优势,与我们应该:(1)协同创新,各挥所长;(2)各具特色的差异化,差异互补,避免重复及恶性竞争;(3)资质资源共享,互认,互通,只有技术和资源有机结合,充分发挥共享优势,才能达到1+1>2的效果;(4)发挥港澳和九个城市群各自优势。

我相信,在国家的大力支持下,在进一步改革的春风浮动下,在香港科技界和全社会的共同努力下,香港定会成为建设粤港澳大湾区国际科技创新中心的核心支柱,为一带一路建设,大湾区建设和国家做出应有的贡献!

1个多月前,国家主席习近平在会见香港澳门各界庆祝国家改革开放40周年访问团时,与访问团成员、中国工程院院士陈清泉等握手。陈清泉院士深受鼓舞,表示将依托未来科学城陈清泉院士科创中心,推动香港建设“国际创新科技中心”与未来科学城建设“全国科技创新中心主平台”之间的交流与合作,促进香港、澳门与昌平区在科技建设领域的合作共赢。

以下为香港文汇报专版报道全文。(两篇文章共2147字)

献力科技发展 新时代立新功

与习主席握手感鼓舞陈清泉:立志团结科研力量

香港文汇报讯(记者柴婧)国家主席习近平上星期在京会见港澳各界庆祝国家改革开放40周年访问团,其间,习近平与访问团成员、中国工程院院士陈清泉等握手。去年有份牵头联系在港两院院士去信习主席、提出让香港研究人员参与国家创新科技发展大计的陈清泉,十分感激习近平对此事的高度重视,以及作出支持香港成为建设科技强国贡献力量等重要批示。与习近平握手时,陈清泉激动地说:“我们一定会坚决贯彻您的指示。”他昨日接受香港文汇报专访时表示,香港不能辜负所望,要在国家改革开放和“一国两制”事业的新时代“立新功!”

陈清泉立志团结各方力量发展科学,献力科研。 (图为本港创科嘉年华展览)

陈清泉曾为第十届全国政协委员,当时在宴请两会代表的场合曾与习近平见面,“当时他是浙江省委书记,与每桌代表敬酒交流,非常亲切。”他续指,这次与习近平握手两次,让他感到“非常激动,亦非常鼓舞”。“国家改革开放从一开始就注入了香港、澳门的活力元素。40年来,港澳同胞在改革开放中发挥的作用是开创性的、持续性的,也是深层次的、多领域的。”习近平在会见时,对港澳在改革开放中起到的作用给予高度评价。

感国家重视 首务融湾区

陈清泉指,此次会见被安排在第一排的,都是国家改革开放初期作出贡献的爱国人士,“不管你有没有钱,所作的贡献祖国都没有忘记,说明我们国家不忘本。”倍受鼓舞的他强调,香港不能辜负这样的高度评价,不能吃老本,要立新功,“香港必须背靠祖国才能取得伟大的成就。”

习近平在会面时给予港澳的四点希望,包括更加积极主动助力国家全面开放、更加积极主动融入国家发展大局、更加积极主动参与国家治理实践、更加积极主动促进国际人文交流。陈清泉认为,领会落实习主席提出的四点希望,香港首先要做的是融入粤港澳大湾区,“这是我们眼前最大的机遇。”

他认为,香港要在改革开放的新时代下,利用“一国两制”和自身国际化的优势发挥独特作用,在融入大湾区的同时,再抓紧“一带一路”倡议提供的机遇。

24 位在港两院院士去年去信习近平,提出让香港研究人员参与国家创新科技发展大计,获得高度重视,习近平主席作出重要指示,强调要促进香港和内地加强科技合作、支持香港为建设科技强国贡献力量,有关部门迅速做好贯彻落实工作,有序推进内地与香港科技合作,让在港科研工作者深受鼓舞。

陈清泉认为,在港两院院士数目众多,要利用国际化的优势,团结全世界最顶级的科学家和团队发展国际创科中心,让香港帮助国家在科技上、原创性、科技转换生产力等方面有更大话语权,这亦是香港能继续在改革开放中发挥开创性的、持续性的,也是深层次的、多领域作用的途径之一。

建科创中心 汇顶尖人才

陈清泉指习主席非常了解香港情况,今年在习主席指示下出台的国家科研经费“过河”等重要举措,更解决了两地科研交流合作过程中长期存在的障碍。

陈清泉率先搭建院士科创中心,希望利用平台发挥各国科技顶尖人才的力量,“科学无国界,也是无止境的”,他立志团结各方力量发展科学的同时,也为国家科技事业腾飞出力。

此次访问团的成员中,不乏在港科创界取得突出成就的人士,陈清泉认为,在整个行程安排中,可以感受到国家对科创人员的重视,这令大家都很受鼓舞;而在香港,两院院士等研究人员的地位亦逐渐提高,这令科学家的干劲更足。

特稿:华人华侨爱国 喜迎改革开放

“改革开放给了我一个黄金时代。”被誉为“亚洲电动车之父”的陈清泉如是说。第三代印度尼西亚华侨陈清泉上世纪30 年代于印度尼西亚出生,成长于政权更迭时代的占领区,当年华侨会无故被抢劫,“所以我们最清楚,国家的强大和自己命运的关系。”陈清泉说:“华侨是天生的爱国。”因此新中国成立后,他毅然于1953年回国求学,希望为祖国的建设出力。上世纪70年代末,陈清泉移居香港,在香港理工学院(现香港理工大学)任教,很快国家迎来了改革开放,“我认为这是一个新的机遇,为海外华人华侨提供了大舞台去尽展所长。”

体会香江角色 抓住发展机遇

陈清泉当时敏锐地意识到,国家改革开放会充分利用香港角色,他身在香港有机会放眼世界,于是立定志向,“要抓住改革开放的机遇。”1982年,他取得港大哲学博士学位后,陆续赴美国、英国、德国、日本等国家交流并屡屡获奖,在学术界的地位与影响力日益提高。

陈清泉忆述,初来港时,自己的内地学历认受性很低,香港工程师学会亦不承认自己的资历,后来借着改革开放的春风,在国外赢得认可,也逐渐在香港学术界站稳阵脚,之前不认可他的机构都纷纷向他伸出橄榄枝。说到此,陈清泉感叹道,“我亲身的体会告诉我,一定要背靠祖国,面向国际。”改革开放在陈清泉心中,是他学术成就的一大助力, 他希望能在国家改革开放新征程中,继续为国家的科技发展效力。

入选中国科学家博物馆

最近陈清泉非常忙碌,原来他正忙于为兴建中的中国科学家博物馆整理自己的文物资料,据悉,首批入选的科学家约百人,多已八九十岁高龄,陈清泉是入选的唯一一位境外科学家,可见其科研地位。

中国科学家博物馆于2016年开始兴建,计划于明年建成开馆,建筑面积超过一万平方米,馆藏科学家各类手稿、书信等实物原件,亦会有数字化资料、视频数据、音频数据等,是世界第一家以科学家群体为主题的博物馆,体现国家和社会对科学大师的敬仰,以及对广大科学工作者的尊重,中国科学家博物馆网络版已于2015年向公众开放。(香港文汇报记者 柴婧)

4个月多前,陈清泉院士出席在香港特区政府礼宾府举行的国家科技部与香港特区政府创新合作协议签署暨授牌仪式及特首午宴;在香港港丽酒店举行的国家科技部王志刚部长与香港科技界座谈会。其间,陈清泉院士表示,香港与北京未来科学城在科技创新领域有广阔的合作发展空间,合作协议的签署将大大促进香港与北京市昌平区在科技创新领域的合作。

新闻全文如下(院士科创中心供稿,全文908字):

2018年9月20日,香港特别行政区政府与国家科技部在香港礼宾府签署创科合作安排及研发资助协议。香港特区行政长官林郑月娥表示,协议的签署是内地与香港创科合作的里程碑,标志着两地创科合作踏上新台阶。

当天,在特区行政长官林郑月娥与国家科技部部长王志刚,以及香港中联办副主任谭铁牛见证下,《内地与香港关于加强创新科技合作的安排》及《科学技术部与香港特别行政区政府创新及科技局关于开展联合资助研发项目的协议》分别签署。

林郑月娥指出,这标志着内地与香港科技合作踏上新台阶。她说:“《安排》涵盖科研、科技合作平台与基地建设、人才培养和成果转移转化等六个合作领域,将作为共同推动内地与香港各项创新科技合作行动的指南,是两地创新及科技合作的里程碑。而‘内地与香港联合资助计划’将支撑两地科研人员的研发合作,双剑合璧地促进两地的科技攻关。”

国家科学技术部部长王志刚在签署仪式上致辞时表示,香港多年来肩负国家改革开放窗口的重要使命,国家支持香港建设国际科技中心,支持在科技创新领域强化超级联系人角色。他说:“内地与香港联手,是必然趋势也是1+1>2的这样一种很好的选择, 把香港这样一支特别强的科技力量用好,把它作为国家创新体系,国家创新力量的一个重要的组成部分。另外,服务好香港科技界,服务好香港的各位科技人员,使他们在创新方面,有更好的平台,更好的空间,和更好的政策和更好的资源配置,在更大范围内,来实现他的价值。”

在当天的签署仪式上,国家科技部长王志刚还为香港16所国家重点实验室伙伴实验室进行授牌,它们正式更名为“国家重点实验室”,未来与内地不同科研单位合作将拥有更大空间。林郑月娥表示,国家重点实验室授牌也有非常重要的意义。她说:“在科技部的支持下,我们的16所国家重点实验室,均在特定科技范畴有卓越研究表现,屡获国际殊荣。这些实验室一直透过高水平研发,汇聚及培育优秀研究人员,促进学术交流。今次的授牌仪式,为香港的国家重点实验室与内地不同的科研单位加强合作,提供了重要的肯定和支持。

陈清泉院士出席在香港特区政府礼宾府举行的国家科技部与香港特区政府创新合作协议签署暨授牌仪式及特首午宴;在香港港丽酒店举行的国家科技部王志刚部长与香港科技界座谈会。

北京市昌平区北七家镇未来科学城东路一号院A106室 京ICP备17060083号-2