- 产业资讯

- /

- 详情页

“为更好发挥北京在中国服务业开放中的引领作用,我们将支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区,加大先行先试力度,探索更多可复制可推广经验;设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区,构建京津冀协同发展的高水平开放平台,带动形成更高层次改革开放新格局。”

——习近平总书记在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞

为贯彻市委、市政府关于建设中国(北京)自由贸易试验区和国家服务业扩大开放综合示范区(以下简称“两区”)的工作部署,高标准高质量建设“两区”,《昌平区“两区”建设工作方案》(以下简称“《方案》”)已于日前正式印发。

“两区”建设大背景下

未来科学城重点聚焦哪些任务?

将迎何等机遇和利好?

↓↓↓

“四区”叠加

构建全面开放发展新格局

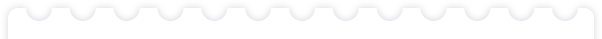

根据市“两区”工作部署,国家服务业扩大开放综合示范区覆盖昌平区全域;中国(北京)自由贸易试验区科技创新片区昌平组团覆盖生命科学园周边区域。

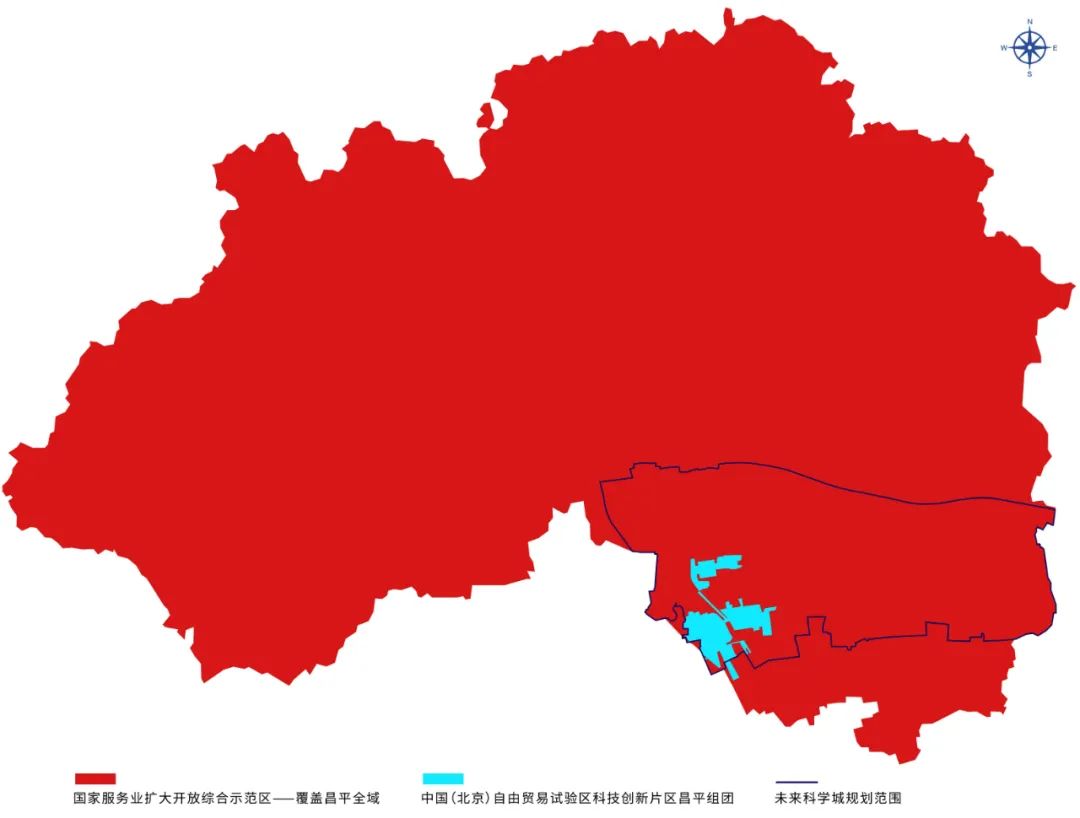

《方案》明确,坚持扩大开放与深化改革相结合、培育产业与制度创新相结合、落实国家重大战略与突出昌平特色相结合,围绕将昌平区打造成全球生命健康创新主阵地、科技创新赋能自贸区建设示范区的总体目标,将未来科学城西区“生命谷”打造成自贸试验区主阵地,将未来科学城东区“能源谷”、沙河高教园区、中关村昌平园打造成昌平服务业扩大开放综合示范区建设主窗口。

除“两区”政策外,未来科学城于2012年国务院批复同意调整中关村国家自主创新示范区空间规模和布局后,纳入昌平园政策区范围,区域内符合条件的企业可享受中关村国家自主创新示范区相关政策,并于2017年获批首都国际人才社区首批试点,由此形成“四区”叠加政策优势,推动形成新的经济增长极。

经过三年左右开放改革,探索形成创新主体活跃、产业特色鲜明、示范园区引领的服务业产业开放格局,形成高端要素聚集、制度创新踊跃、辐射带动强劲的自贸试验区发展格局,通过“两区”联动创新,以政策落地、项目落地为着力点,打造国际一流营商环境,实现昌平产业高水平开放、经济高质量发展。

两谷一园

以高质量发展

引领“两区”建设

牢牢把握两区建设“园区开放、产业发展、制度创新、项目支撑”四大核心任务,依托未来科学城“两谷一园”这样干——

协同把握北京“两区”建设和国家重大科技项目落地等重大历史机遇,围绕医药健康产业,通过深化体制机制改革、市场化专业化产业运营、政府有力组织支撑,实现科技创新能力、开放发展水平、产业发展质量三个新突破,构建开放性、国际化、具有市场活力的高端创新生态,推动一批具有国际竞争力的重大项目落地,打造生命科学领域原始创新策源地、全球高端创新资源聚集地、首都高精尖产业发展新高地,加快建设成为具有全球领先水平的“生命谷”。

围绕实现“2030 碳达峰/2060 碳中和”战略目标,以能源变革“四个革命、一个合作”为历史机遇,推动“能源谷”成为绿色低碳转型发展的“领头羊”,成为技术创新支撑率先实现区域“碳达峰”的主阵地。构建先进能源产业主体承载区,完善央地合作、央校协同的工作机制,打造多元主体协同创新生态,重点突破能源细分领域战略性、关键性、颠覆性技术,聚焦能源龙头央企“一带一路”合作,建设具有国际影响力的“能源谷”。

服务入驻高校“双一流”建设,促进高校深层次共建共享与开放合作,推进复合型创新创业人才培养,深化校企协同创新发展和校地融合互动发展,促进科研成果转移转化,辐射带动区域产业结构转型升级,为全域两区建设提供高水平人才支撑,打造世界一流创新人才高地。

三大产业

推进创新发展提能升级

未来科学城先进能源、医药健康、先进制造三大产业也将提能升级,按“产业+园区”模式协同这样推进——

做强做优医药健康、先进能源两大主导产业

依托生命园、中关村昌平园、小汤山工业园,重点发展创新药物、精准医疗服务、高端医疗器械等优势领域,大力培育美丽健康产业,积极布局脑科学、细胞与基因治疗、“AI+医疗”、干细胞与再生医学等前沿方向,把握国家重大科技项目落地契机,持续巩固基础研究、原始创新方面的优势地位,更加注重前沿技术突破和高精尖企业孵化。围绕产业发展规律和共性需求,加强对研发、孵化、生产等空间载体的科学规划设计,系统搭建产业公共服务平台和CRO、CDMO、CMO、GLP 等专业服务平台,积极引入股权投资及法务、咨询等专业服务机构,进一步畅通从基础研究到产业落地的通道,打造全市医药健康产业“核爆点”。推动研究型医院建设、开展远程医疗和干细胞领域前沿研究、探索去中心化临床试验(DCT)试点、推动简化国内生物医药研发主体开展国际合作研发的审批流程、适度放宽医药研发用小剂量特殊化学制剂的管理等11 项政策落地。近期推动诺诚健华抗肿瘤创新药物生产基地、华辉安健大分子抗体药物生产基地、丹序生物创新药研发中心及生产基地等31 个项目落地。

围绕能源互联网、新能源、先进储能、化石能源清洁高效利用、能源装备及测试、能源工业安全控制等涉及能源转型发展的细分领域,承载国家能源领域技术成果转移转化,以“卡脖子”核心技术研发为基础,推动央地合作“一企一策”盘活资源,搭建绿色能源技术协同创新平台,通过能源基金促进科技成果转化;打造源网荷储氢一体化的多能互补综合智慧能源体系,加快清洁能源设施建设,发展绿色建筑和绿色交通,建设新能源产业低碳示范区;积极引入电力、碳排放权交易等配套要素,鼓励能源央企招投标机构参与平价绿证交易创新试点,落实可再生能源指标;做精做优全球能源转型论坛,提升能源谷品牌。近期推动氢能燃料电池关键技术产业链项目,国家电投及中国华能创新平台建设等项目落地。

培育壮大科技服务业、新一代信息技术及智能制造产业

依托昌平区未来科学城及高校科研资源,加快发展研发设计、创业孵化、知识产权服务、技术转移、检验检测等科技服务业,提升科技服务业对科技创新和产业发展的支撑力;推动新一代信息技术与传统行业的融合发展,加快5G基站、工业互联网、云计算等新型基础设施建设,推进“5G+工业互联网”“5G+教育”等典型示范应用。落实科技创新、重大技术装备进口税收、产业促进等政策,聚焦重大平台和创新项目,支持三一、北汽福田等龙头企业工业互联网平台项目建设,加快小米二期项目、北汽福田汽车氢燃料商用车及测试能力建设项目、福田康明斯天然气发动机项目、三一公司桩机智能制造灯塔工厂项目和北京制造中心新建项目建设。

六大领域

探索政策创新突破

结合昌平区发展目标、产业布局和企业诉求,从优化创新创业生态、促进优势产业发展、完善人才服务体系、推动投资贸易自由化便利化、深化金融开放创新、加快转变政府职能六个方面,梳理出政策创新清单,重点推动24 项政策落地。

75个重大储备项目

加速推动落地

打造开放样板

以更高水平谋划和招引项目,全力推动一批突破性强、带动性大的示范项目按期落地、建成、投产,着力打造一批“两区”开放样板。

围绕医药健康、先进能源等产业领域,整合区内招商力量,引入专业中介机构,从对标国际行业头部企业、释放区内重点企业再投资潜力、推动重点在谈项目尽快签约落地等方面,编制目标企业清单,开展分行业、分领域精准招商工作,重点推动75 个重大储备项目落地。

在组织保障方面

全面统筹“两区”工作

按照“‘两区’工作领导小组

+办公室+组团管理机构”的模式

建立精简高效、权责明晰的管理体制

同时建立调度会商、政策挖掘、督查考核

招商引资、宣传推介工作机制

有力支撑和保障“两区”建设工作

来源:未来创新汇

北京市昌平区北七家镇未来科学城东路一号院A106室 京ICP备17060083号-2